Atombomben und Kriegsverbrechen

Am 6. und 9. August 1945 fielen Atombomben auf Hiroshima und auf Nagasaki. Hunderttausende starben. War der Abwurf ein Kriegsverbrechen?

Der Hollywood-Blockbuster „Oppenheimer“ wirft die historisch und auch heute bedeutsame Frage auf, wie die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki nach dem damaligen Völkerrecht zu beurteilen sind. Kriegsverbrechen, ja oder nein?

August 1945, der Zweite Weltkrieg geht in seine Endphase. Die USA entscheiden sich dazu, zwei japanische Städte mit einer neu entwickelten Waffe anzugreifen. Erst wird eine als „Little Boy“ bezeichnete Atombombe über Hiroshima abgeworfen, drei Tage später folgt „Fat Man“ über Nagasaki.

Hinter den lapidaren Namen steckt viel Leid: Weit mehr als 200.000 Tote, dazu kommen die materielle Zerstörung und Langzeitschäden. Bis heute gelten beide Städte als Mahnmale für die Weltgeschichte. Die Parole „nie wieder“ gilt auch hier.

Das Kriegsrecht 1945

Zu dem Thema scheint vieles, vielleicht alles gesagt. Die zynische Kalkulation, japanische Opfer mitsamt Zivilisten den eigenen potentiellen Verlusten gegenüberzustellen. Das Interesse an einem möglichst schnellen Ende des Krieges. Die abschreckende Wirkung gegenüber der Sowjetunion. Der Wille, wenn nicht die „Geilheit“ darauf, eine neu entwickelte Waffe auch in der Praxis einzusetzen.

Und die große Frage, was das damalige Recht dazu gesagt hat. Eines gleich vorweg: nur wenig. Die Genfer Konventionen, die bedeutendsten Verträge zu den Regeln des Krieges, sollten erst vier Jahre später verabschiedet werden. Ihre beiden Zusatzprotokolle, die sie angesichts späterer Kriege – den Vietnamkrieg oder die „Befreiungskriege“ in (ehemaligen) Kolonien – „updaten“ sollten, folgten überhaupt erst 1977.

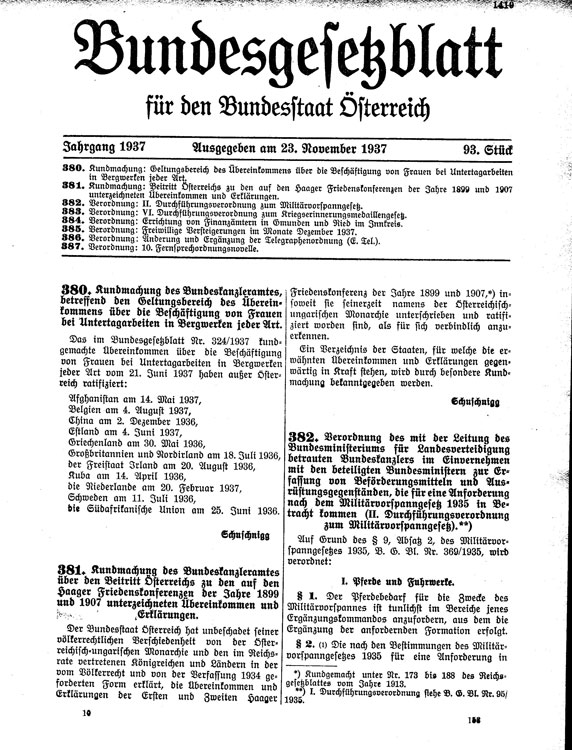

So sind die Kampfhandlungen während des Zweiten Weltkriegs auf Grundlage eines wesentlich älteren Regelwerks zu beurteilen, das auch schon im Ersten Weltkrieg gegolten hatte: Die sogenannte Haager Landkriegsordnung, ein Anhang zum vierten Übereinkommen der Haager Friedenskonferenz von 1907.

Diesem Regelwerk waren in den darauffolgenden Jahren alle großen Kriegsparteien beigetreten – von Österreich-Ungarn über das Deutsche Reich bis hin zu Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland und den USA. Kleine Schnurre am Rande: Um die „völkerrechtliche Verschiedenheit von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie“ zu betonen, ist Österreich 1937 sogar nochmals beigetreten (Österreich wurde entgegen dieser Ansicht von der Entente als einer der beiden Nachfolgestaaten der Monarchie betrachtet und musste daher Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg zahlen; aber das ist eine andere Geschichte).

Ein Abwurfverbot von 1899

An den Abwurf von Atombomben hatte bei den Verhandlungen 1907 noch niemand gedacht. Erste Überlegungen gab es aber bezüglich der Auswirkungen der neu aufkommenden Luftfahrt: 1899 wurde bei der Ersten Haager Friedenskonferenz ein Verbot des Abwurfs von Projektilen oder Sprengsätzen aus Heißluftballonen verabschiedet. Dieses wurde 1907 erneuert und sollte bis zur anvisierten dritten Konferenz gelten. Diese fand allerdings nie statt.

Formal betrachtet ist das Verbot von 1899 damit bis heute in Kraft. Praktisch spielt es freilich keine Rolle, zumal viele militärisch bedeutsame Länder wie Österreich-Ungarn, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Russland ferngeblieben waren (wohl aber gehören das Vereinigte Königreich und die USA zu den in Summe zwanzig Vertragsparteien). Weitere internationale Abkommen zur Luftkriegsführung gibt es bis heute (!) jedoch keine. Hier galt und gilt das allgemeine Recht bewaffneter Konflikte.

Die Haager Landkriegsordnung

Womit wir bei der Haager Landkriegsordnung wären. Darin finden wir Regeln zu Kriegsgefangenen, Kranken und Verwundeten, Belagerungen, verbotenen Kampfmitteln, Spionen und dem Verhalten in besetzten Gebieten. Für die Beurteilung der Atombomben sind vier Bestimmungen besonders relevant: Artikel 22 legt fest, dass die „Kriegführenden kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur

Schädigung des Feindes“ haben, Artikel 23 untersagt „Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, unnötige Leiden zu verursachen“ und Artikel 25 den Beschuss oder Angriff auf „unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude“.

Aus heutiger Sicht scheint die Sache klar: Wie der Internationale Gerichtshof – das Hauptrechtssprechungsorgan der Vereinten Nationen – anno 1996 in einem Gutachten zur Frage des Einsatzes von Nuklearwaffen ausgeführt hat, sind Atombomben ein Lehrbuchbeispiel für eine Waffe, die sowohl unnötiges Leid verursacht als auch ihrem Wesen nach nicht zwischen Zivilisten und legitimen Zielen unterscheiden kann. Außerdem galten sowohl Nagasaki als auch Hiroshima als unverteidigte Städte im Sinne der Haager Landkriegsordnung.

Urteil nach dem Recht von damals

Alles gesagt also? Nun, nicht ganz. Die rechtliche Beurteilung vergangener Kriegshandlungen erfolgt eben auf Grundlage jener Auffassungen und Interpretationen, die damals vorherrschend waren (man spricht hier von Intertemporalität).

So hatten sowohl Nazi-Deutschland als auch Japan die Regeln des Krieges systematisch missachtet – die japanische Luftwaffe machte mit der Bombardierung von Zivilisten in einem Vorort von Schanghai im Jänner 1932 den Anfang, die deutsche Luftwaffe hatte ihrerseits ab 1940 ohne Rücksichtnahme auf die Bevölkerung London angegriffen („the Blitz“). 1943 rief Reichspropagandaminister Joseph Goebbels überhaupt den „totalen Krieg“ aus.

Bei den Alliierten dominierte allein deshalb – neben der gezielten Auslöschung und Misshandlung von Minderheiten – das Paradigma des „gerechten“ beziehungsweise „guten Krieges“ gegen barbarische und nicht zum Aufgeben bereite Aggressoren, bei dem der Zweck viele Mittel heiligt: darunter die Flächenbombardements deutscher Städte und letzten Endes die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.

Die Rechnung der Zeitgenossen

Hinsichtlich der völkerrechtlichen Beurteilung gelangten die damaligen Kommentatoren zu unterschiedlichen Schlüssen. Dabei dominierte die Frage, ob gegenwärtiges (fremdes) Leid – für japanische Zivilisten – durch die Vermeidung von zukünftigen (eigenem und fremdem) Leid – eigener und japanischer Soldaten bei Fortsetzung des Krieges – gerechtfertigt sei.

Auf dem einen Extrem finden wir den bekannten US-Völkerrechtler Ellery C. Stowell, der „die Bombe“ in einem Beitrag vom Oktober 1945 als „Glück im Unglück“ bezeichnete: Man könnte schließlich argumentieren, dass sie „mehr zivile Leben gerettet als sie genommen hatte“ und sie außerdem „unzählige Soldaten“, ja gar „die Existenz Japans“ gerettet habe, weil bei Fortsetzung des Krieges Kampfhandlungen zu einem „nationalen Harakiri“ gekommen wäre. Der höchste japanische Kriegsrat hatte schließlich noch im Juni 1945 davon gesprochen, bis zum letzten Mann zu kämpfen: Ewige Loyalität statt Aufgabe.

In dieselbe Richtung, aber weitaus weniger weit, ging Elbert D. Thomas, einer der Vizepräsidenten der US-amerikanischen Gesellschaft für Völkerrecht, der am Tag nach dem Abwurf der Bombe auf Hiroshima davon sprach, dass die positiven Aspekte aus „purem Glück“ überwogen hatten und die USA daher die besondere Verantwortung hätten, die Welt „weg von Krieg und Aufrüstung, weg von nationalem Egoismus und Unverantwortlichkeit, hin zu einer vereinigten Welt“ zu führen, „in der der Einsatz von Atombomben gegen Mitmenschen nichts anderes als ein schlechter Traum aus der unfassbar barbarischen Vergangenheit des Menschen“ ist.

Zu dieser und ähnlichen Einschätzungen kamen in den Jahren darauf mehrere große Namen der Völkerrechtsgeschichte, darunter der US-Amerikaner Philip Jessup und der Brite Hersch Lauterpacht (der übrigens an der Universität Wien bei Hans Kelsen dissertiert hatte), die beide später Richter am Internationalen Gerichtshof wurden. Jessup schrieb 1948 von der Notwendigkeit „weiteren Fortschritts, damit die gesamte Zivilisation nicht den Weg von Hiroshima und Nagasaki beschreitet“; Lauterpacht 1952 von „zwingenden moralischen und humanitären Gründen“, die für ein zukünftiges Verbot von Atombomben sprechen.

Die Einschätzung Japans

Zu einer gerichtlichen Beurteilung beziehungsweise Verfolgung aufgrund möglicher Kriegsverbrechen kam es damals freilich nicht. Es sollte bis Ende 1963 dauern, bis ein japanisches Bezirksgericht die Atombombenabwürfe als völkerrechtswidrig einstufte (die fünf Kläger konnten dennoch keine Schadenersatzzahlungen geltend machen, weil Japan im Friedensvertrag von 1951 auf derartige Ansprüche verzichtet hatte).

Direkt nach dem Krieg lag der Fokus schließlich auf den Entscheidungsträgern Nazi-Deutschlands und Japans, für die in Nürnberg und Tokio eigene Militärtribunale eingerichtet wurden: Das Statut für die Nürnberger Prozesse wurde am 8. August und damit zwei Tage nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und einen Tag vor jenem auf Nagasaki in London unterzeichnet, jenes für das Tokioter Tribunal folgte am 19. Jänner 1946.

Beide definieren Kriegsverbrechen als „Verletzungen der Regeln und Gebräuche des Krieges“ und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als „unmenschliche Handlungen gegen jedwede Zivilbevölkerung vor oder während des Krieges“.

Wäre der Einsatz von Atombomben gegen britische oder französische Städte darunter gefallen? Definitiv. War die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki damit ein Kriegsverbrechen? Theoretisch ja – wenn man das damalige Kriegsrecht konsequent, also auf alle angewendet hätte. Was man bekanntlich nicht getan hat. Das sollte uns nicht überraschen. Gerade in Kriegen bestimmt eben oft der Standort den Standpunkt.