Leben nach dem Tod

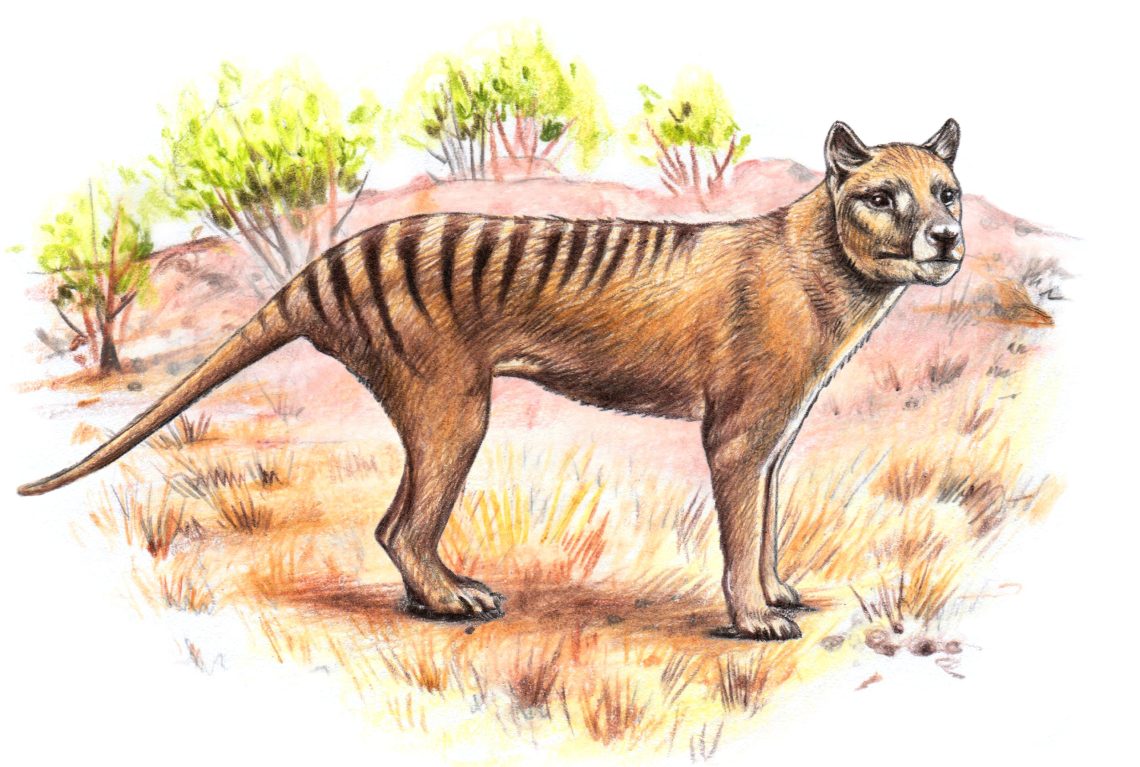

De-Extinction wird der Versuch genannt, Tierarten wie den Tasmanischen Tiger und das Mammut zurückzuholen. Ist das purer Wahnwitz oder die Zukunft des Artenschutzes?

Auf den Punkt gebracht

- Verlorene Arten. Ob Tasmanischer Tiger, Wandertaube oder Dodo: Die Liste der vom Menschen ausgerotteten Tiere ist lang.

- Ein Comeback? Doch nun versuchen Wissenschaftler, ausgestorbene Tiere mittels neuer Technologien wieder zurückzuholen.

- Straffer Zeitplan. Bereits 2028 soll das Mammut zurückkehren, andere Tierarten vielleicht noch früher.

- Aber warum? Ob das eine gute Idee ist, ist unter Artenschützern umstritten: Es gäbe genug gefährdete Spezies, die zuvor zu retten wären.

Manche wollten es einfach nicht wahrhaben: 100.000 Dollar Finderlohn für ein lebendes Exemplar des Tasmanischen Tigers schrieb Ted Turner, Gründer von CNN, noch im Jahr 1984 aus. Dabei gilt die Art seit 1936 als ausgestorben; damals verblich das letzte bekannte Exemplar im Hobart Zoo in Tasmanien. Unbestätigte Gerüchte von Sichtungen gab es trotzdem noch Jahrzehnte später. Es dürfte Wunschdenken gewesen sein – vielleicht auch, weil der Tasmanische Tiger ein Symbol für die australische Insel ist. Er ziert das Wappen und alle Autokennzeichen in Tasmanien.

Was wir dem Tasmanischen Tiger schulden

Das räuberische Beuteltier hatte nicht immer so viele Fans: Ab 1830 gab es Kopfgeld für jedes erlegte Exemplar; den Tieren wurde – fälschlicherweise – vorgeworfen, Schafherden zu dezimieren. Krankheiten in der Population und die Konkurrenz durch Wildhunde, die von europäischen Einwanderern eingeschleppt wurden, taten ihr Übriges. Innerhalb von nur hundert Jahren verschwand der Tasmanische Tiger von der Erde. Ted Turner ist auf seinem Finderlohn sitzen geblieben.

Mehr im Dossier Jurassic Park

Doch nun soll die Spezies ein Comeback feiern. Jedenfalls wenn es nach Andrew Pask geht. Der australische Epigenetiker leitet das Thylacine Integrated Genomic Restoration Research Laboratory (TIGRR Lab) an der Universität in Melbourne. Er gehört zu einer Handvoll Wissenschaftlern, die in die Tat umsetzen wollen, was Steven Spielberg in „Jurassic Park“ auf die Leinwand brachte: ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben zu erwecken. Das Mammut, der Dodo oder die Wandertaube: Sie alle sollen bald wieder Gras fressen, Körner picken und sich vermehren.

Eine Schlüsselart, die fehlt

Und Andrew Pask will eben den Tasmanischen Tiger zurückholen:

„Es gibt mehrere Gründe, warum der Tasmanische Tiger einer der besten Kandidaten für eine Tierart ist, die wir von den ausgestorbenen Spezies zurückholen können. Erstens: Sein Aussterben wurde zweifelsfrei vom Menschen verursacht. Es war unsere Schuld, dass diese Art von der Bildfläche verschwunden ist, und ich glaube, wir schulden es ihr, sie zurückzubringen.

Zweitens: Wir haben das vollständige Genom dieser Art. Vor etwa fünf Jahren ist es meinem Labor gelungen, das gesamte Genom des Tasmanischen Tigers aus einem vor hundert Jahren verstorbenen Jungtier zu sequenzieren, das in seinem Mutterbeutel gefunden wurde (die Mutter wurde im Rahmen des damaligen Ausrottungsprogramms erschossen).

Der Tasmanische Tiger spielte in diesem Ökosystem eine entscheidende Rolle.

Andrew Pask, Epigenetiker an der Universität Melbourne

Drittens: Der Lebensraum und das Ökosystem des Tasmanischen Tigers existieren immer noch. Die Spezies ist erst vor rund neunzig Jahren ausgestorben. Die Umwelt, in der er lebte, ist noch relativ unverändert. Und all jene Arten, von denen er für sein Überleben abhängig war, sind noch vorhanden.

Viertens: Der Tasmanische Tiger spielte in diesem Ökosystem eine entscheidende Rolle. Da es keine anderen beuteltragenden Spitzenräuber gibt, bedeutete seine Ausrottung für das örtliche Ökosystem einen tiefgreifenden Einschnitt. Er war eine Schlüsselart, und das bedeutet, dass seine Rückkehr dazu beitragen würde, das Gleichgewicht in der Natur wiederherzustellen.“

Eine Ersatzmutter für den Tasmanischen Tiger

Trotzdem stellen sich einige praktische Fragen – nicht zuletzt diese: Wie soll ein Tasmanischer Tiger geboren werden, wenn es die Art gar nicht mehr gibt? Andrew Pask erklärt den Prozess:

„Wir benötigen lebende Zellen, und diese nehmen wir vom nächsten lebenden Verwandten der ausgestorbenen Art. Im Fall des Beutelwolfs handelt es sich dabei um das Fettschwanz-Dunnart, ein mausgroßes fleischfressendes Beuteltier. Diese Art wird das Ersatzgenom liefern und kann sogar als Ersatzmutter für ein Tasmanisches Tigerbaby dienen.“

So soll es funktionieren: Eine Dunnart-Zelle wird mittels Genschere so lange verändert, bis sie zu einer Zelle eines Tasmanischen Tigers wird. Danach wollen die Wissenschaftler zu einem befruchteten Ei kommen, das einem Dunnart-Weibchen eingesetzt werden kann. Weil alle Beuteltiere bei ihrer Geburt nicht größer als ein Reiskorn sind, funktioniert das, auch wenn ein ausgewachsener Tasmanischer Tiger um ein Vielfaches größer ist als ein Dunnart. Sobald das gelungen ist, sollen die Tiere ausgewildert werden und das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht bringen.

Warum wir wieder Mammuts brauchen

Um all das zu erreichen, kooperiert Pasks TIGRR Lab mit der 2021 gegründeten Biotech-Firma Colossal Biosciences. Das Unternehmen trägt seinen Namen nicht nur weil das eine kolossale Anstrengung ist, sondern auch weil die Flaggschiffspezies, an denen es arbeitet, ein Koloss ist: das Mammut. George Church, ein weißbärtiger Genetik-Professor an der Harvard-Universität, trägt den Traum der Mammut-Auferweckung schon seit Jahrzehnten mit sich herum. Mit dem Entrepreneur Ben Lamm hat er nun einen Partner gefunden, der diese Vision teilt und weiß, wie man an Geld für eine solche Unternehmung kommt.

Während andere Formen des Artenschutzes das Unvermeidbare nur verlangsamen, wollen wir eine Trendwende einleiten.

Ben Lamm, CEO Colossal Biosciences

150 Millionen Dollar an Investitionen hat das Unternehmen allein 2023 eingesammelt; zu den prominenten Investoren zählt Tech-Mogul Peter Thiel genauso wie Reality-Star Paris Hilton. Manche mögen es verrückt finden, den Fokus auf ausgestorbene Tiere zu richten, während vor unseren Augen Art um Art ausstirbt, aber Ben Lamm sieht das im Gespräch mit dem Pragmaticus genau umgekehrt.

Genetische Updates für den Artenschutz

Er legt Wert darauf, dass die Forschung von Colossal auch Arten hilft, die noch existieren:

„Wir werden bis zu fünfzig Prozent aller Arten verlieren, wenn wir nichts tun. Und während andere Formen des Artenschutzes das Unvermeidbare nur verlangsamen, wollen wir eine Trendwende einleiten. Deshalb versuchen wir, einen genetischen Werkzeugkasten zu entwickeln, mit dem wir nicht nur verlorene Spezies zurückbringen und auswildern können, sondern auch jenen Spezies helfen, die noch existieren, aber vom Aussterben bedroht sind.“

EEHV beispielsweise ist ein Herpesvirus, das für die Hälfte aller Todesfälle unter jungen Elefanten in menschlicher Obhut verantwortlich ist. Colossal forscht an einer Möglichkeit, die Elefanten mittels genetischer Manipulation immun gegen diese Krankheit zu machen. Auch der australische Beutelmarder braucht ein genetisches Update: Er frisst liebend gerne nach Australien eingeschleppte Kröten, die leider giftig sind und ihn an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Würde es gelingen, den Marder mittels genetischer Veränderung immun gegen das Krötengift zu machen, würde er nicht nur überleben, sondern auch dazu beitragen, das Krötenproblem zu lösen.

De-Extinction als positiver Effekt auf das Ökosystem

Aber es ist eine Sache, vom Aussterben bedrohten Tieren zu helfen oder eine Art wie den Tasmanischen Tiger zurückzuholen, dessen Lebensraum noch intakt ist. In einer ganz anderen Liga spielt der Versuch, das seit Jahrtausenden ausgestorbene Mammut wieder auszusetzen. Ben Lamm glaubt dennoch, dass es eine gute Idee ist:

„Ich habe viel Zeit im Norden Kanadas und Alaskas verbracht, und wenn man sich das Ökosystem dort anschaut, dann ist das noch immer sehr ähnlich wie jenes im Pleistozän, als das Mammut lebte. Wir glauben, dass das Auswildern von Mammuts einen sehr positiven Effekt auf das Ökosystem haben kann.“

Der Permafrostboden droht wegen des Klimawandels aufzutauen und dabei unglaubliche Mengen an CO² auszustoßen. Lamms Idee ist, dass die Mammuts ihn wieder zusammenstampfen könnten – und ein Ökosystem ins Gleichgewicht brächten, das schon vor sehr langer Zeit seine vorherrschende Spezies verloren hat. Allerdings: Die kommenden Mammuts werden streng gesehen keine Mammuts sein, denn es existieren keine Mammutzellen mehr, die dafür benötigt würden. Die neuen Kolosse würden modifizierte Asiatische Elefanten sein, erklärt Lamm:

„Wir suchen den nächsten Verwandten einer ausgestorbenen Art und versuchen herauszufinden, wie sie sich genetisch unterscheiden. Dafür muss man jene Gene zurückholen, die eine ausgestorbene Spezies ausmachen. Das Mammut muss kälteresistent sein. Es braucht also eine Fettschicht, die Nervenenden müssen auf die Temperatur adäquat reagieren, und natürlich braucht es das dicke Fell, das wir alle am Mammut lieben. Ein Asiatischer Elefant ist zu 99,6 Prozent genetisch ident mit einem -Mammut; er ist näher mit dem Mammut verwandt als mit dem Afrikanischen Elefanten. Wir kennen jene Gene, die für die Kälteresistenz und das Aussehen verantwortlich sind.“

Bitteschön, viel Spaß!

Die Bemühungen seien bereits weit gediehen, sagt er:

„Das erste Mammutkalb soll 2028 auf die Welt kommen. Das klingt, als hätten wir noch viel Zeit, aber ein Elefant hat eine Tragezeit von 22 Monaten, also von fast zwei Jahren. Wahrscheinlich werden wir ein anderes ausgestorbenes Tier noch davor sehen – entweder den Tasmanischen Tiger oder den Dodo, an dem wir auch gerade arbeiten.“

Angenommen, das funktioniert: Was dann? Es reicht ja nicht, ein Tier zurückzuholen. Danach kommt der richtig komplizierte Teil – es muss eine ganze Population stabilisiert werden, sonst stirbt die neue alte Art wieder aus.

„Wir arbeiten mit den Regierungen jener Länder zusammen, in denen die Tiere ausgewildert werden sollen. Beim Dodo ist das Mauritius, beim Tasmanischen Tiger Australien, und im Falle des Mammuts ist es Alaska. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um das Überleben dieser Arten zu sichern. Wir setzen den Tasmanischen Tiger nicht einfach aus und sagen ‚Bitte schön, viel Spaß!‘. Es ist ein komplizierter Prozess.“

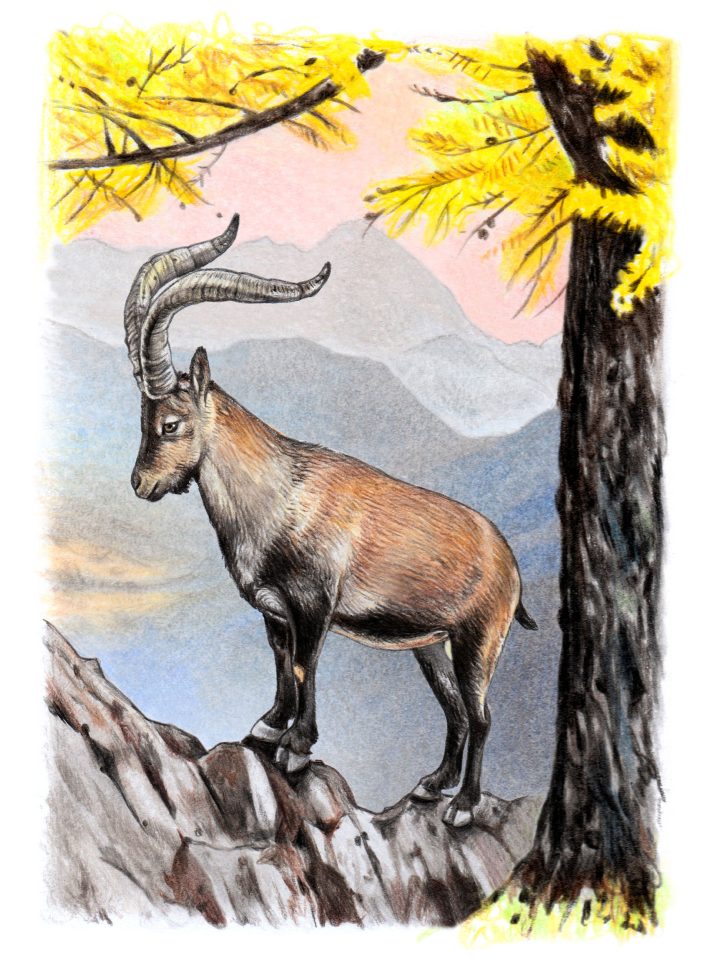

Warum der Pyrenäensteinbock zweimal ausgestorben ist

So verrückt sich das alles anhören mag: Es ist schon einmal gelungen – mehr oder weniger jedenfalls. Schauplatz war nicht das Labor einer großen Universität, sondern das spanische Hinterland. Dort versuchte ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Alberto Fernández-Arias mit allen Mitteln, den Pyrenäensteinbock – genannt Bucardo – vor dem Aussterben zu bewahren. Als das nicht gelang, wurde die ausgestorbene Art wieder zurückgeholt.

Im Jahr 1989 gab es im Ordesa-Tal nur mehr vier uns bekannte Pyrenäensteinböcke: ein älteres Männchen und drei Weibchen.

Alberto Fernández-Arias, Tierarzt

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts galt der Pyrenäensteinbock als nahezu ausgerottet, Artenschutz war damals eher noch nicht in Mode: Jäger machten sich auf, das letzte Exemplar als Trophäe zu erlegen. Eine kleine Gruppe der Tiere überlebte dennoch im spanischen Nationalpark Ordesa y Monte Perdido. Aber der Bestand dezimierte sich mehr und mehr. 1989 begannen Fernández-Arias und seine Mitstreiter, sich moderne Methoden zu überlegen, um das Aussterben zu verhindern:

„Im Jahr 1989 gab es im Ordesa-Tal nur mehr vier uns bekannte Pyrenäensteinböcke: ein älteres Männchen und drei Weibchen. Um den Bestand zu vergrößern, wollten wir die Methode des Embryotransfers einsetzen, bei der ein befruchteter Embryo in die Gebärmutter eingesetzt wird – nur dass wir in diesem Fall Bucardo-Embryos in die Gebärmutter einer Hausziege einsetzen wollten. Testen wollten wir das wiederum zunächst mit Iberiensteinböcken, die nicht vom Aussterben bedroht waren. Wir wollten zwei Dinge erreichen, die zuvor noch niemandem gelungen waren: eine Superovulation – also das Produzieren mehrerer Follikel in einem Zyklus – bei wilden Steinböcken und den erstmaligen Embryotransfer zwischen zwei unterschiedlichen Arten, der Hausziege und – zunächst – dem Iberiensteinbock.“

Erschlagen von einem Baum

Das war ein langwieriger Prozess mit vielen Rückschlägen. Letztendlich gelang der Versuch erst, als die Wissenschaftler Hausziegen und Steinböcke kreuzten. Die Iberiensteinbock-Embryos wurden in der Folge den weiblichen Hausziegen-Steinbock-Hybriden eingesetzt. Doch es war zu spät. Nur noch ein einziges Exemplar des Bucardo war übrig; ein Weibchen namens Celia, dem man Experimente wie die Superovulation nicht zumuten konnte. Stattdessen wurden männliche Steinböcke einer verwandten Art angesiedelt, die sich mit Celia paaren sollten. Doch auch das blieb erfolglos. An einen letzten Strohhalm klammerte sich sein Team noch, erzählt Fernández-Arias:

„Im April 1999 wurde beschlossen, dieses letzte bekannte Bucardo-Weibchen zu fangen, um ihm Gewebeproben zu entnehmen und es außerdem mit einem Funkhalsband zu versehen. Wir wollten versuchen, Celia zu klonen. Das war damals gerade drei Jahre zuvor erstmals mit dem Schaf Dolly gelungen.“

Doch auch dieser Versuch kam zu spät. Zehn Monate später war Celia tot, erschlagen von einem gefällten Baum. Und mit ihr war die gesamte Art ausgestorben. Doch die Wissenschaftler gaben nicht auf. Sie machten sich daran, das Schicksal dieser Spezies rückgängig zu machen – der Pyrenäensteinbock sollte wieder leben.

Zweimal ausgestorben

„Wir übertrugen 208 geklonte Bucardo-Embryonen auf 44 spanische Steinbockweibchen und Hybrid-ziegen. Aber nur eine Hybridziege war in der Lage, eine Trächtigkeit zu Ende zu führen. Am 30. Juli 2003 wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt. Der Eingriff verlief ohne Komplikationen. Als der kleine Bucardo aus dem Mutterleib schlüpfte und die kühle Luft des Labors spürte, begann er sich in meinen Händen zu bewegen. Celias Klon war geboren. Zum ersten Mal war eine verschwundene Art auferstanden – ein bahnbrechendes Ereignis.

Leider starb der geklonte weibliche Bucardo wenige Minuten nach der Geburt. Bei der Nekropsie wurde ein zusätzlicher, nicht funktionsfähiger Lungenlappen entdeckt, der die Brusthöhle ausfüllte und die Atmung beeinträchtigte. Die Ursache für die Entstehung des funktionslosen Lappens ist nach wie vor unklar.“

Der Bucardo ist zweimal ausgestorben. Es wurden keine weiteren Versuche unternommen, den Steinbock zu klonen. Aber das Projekt hat bewiesen: Es ist möglich, ausgestorbene Tiere wieder zum Leben zu erwecken.

Die Sache mit dem Jurassic Park

Vielleicht sogar Dinosaurier? Jack Horner glaubt immer noch daran. Als Michael Crichton seinen Roman „Jurassic Park“ schrieb, war Horner das Vorbild für den Paläontologen Alan Grant. Und als Steven Spielberg den Roman verfilmte, war Horner einer seiner wissenschaftlichen Berater. Der Paläontologe hatte 1978 eine neue Dino-Spezies, Maiasaura, entdeckt und im Zuge dessen auch den ersten Dino-Embryo. DNA wurde dort aber nicht gefunden – und nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft wird die für eine Wiederbelebung unbedingt notwendige Erbinformation auch nie gefunden werden.

Der Paläontologe Alexander Lukeneder sitzt in seinem Büro im Naturhistorischen Museum (NHM) in Wien. Sein Arbeitsplatz sei „ein Museum im Museum“, sagt er, überall liegen Fossilien. Lukeneder konnte selbst einiges zur Saurier-Forschung in Österreich beitragen und als Erster nachweisen, dass der schwimmende Pliosaurier im damals noch weitgehend von Meer bedeckten Österreich lebte. Er erklärt, warum es derzeit unmöglich scheint, Saurier-DNA zu finden:

„Die Halbwertszeit von DNA liegt neuesten Studien zufolge bei 521 Jahren. Das ändert sich allerdings mit der Temperatur, das ist wie im Kühlschrank: Je kälter es ist, desto besser bleibt etwas erhalten. Das älteste bekannte genetische Material ist rund zwei Millionen Jahre alt, und es ist nach dem aktuellen Wissensstand vorstellbar, sechs Millionen Jahre alte DNA-Spuren zu finden. Das wäre aber immer noch nur ein Zehntel von dem, was wir für die vor rund 66 Millionen Jahren ausgestorbenen Saurier bräuchten. Und was die gefundene zwei Millionen Jahre alte DNA betrifft: Das sind natürlich nie komplette DNA-Stränge, die wir einsetzen könnten – und dann läuft das wiederauferstandene Tier herum.“

Vom Huhn zum T. rex

Die Methode im ersten „Jurassic Park“-Film – das Blut eines Sauriers wird in einer in Bernstein konservierten Stechmücke gefunden – kann in der Realität nicht funktionieren, weil Bernstein DNA zersetzt. Weshalb Jack Horner einen anderen Plan hat. Er nennt ihn das „Dino Chicken Project“, und es hat zum Ziel, aus Hühnern Dinosaurier zu machen – denn das sind die nächsten lebenden Verwandten von Dinosauriern.

Wenn man das Skelett eines Huhns neben das eines kleinen Raubsauriers legt, wird man keinen Unterschied feststellen können.

Alexander Lukeneder, Paläontologe am NHM in Wien

Jack Horner ist der festen Überzeugung, dass es möglich ist, das genetische Material von Hühnern so lange zurückzuverändern, bis aus den flugunfähigen Vögeln wieder beeindruckende Urzeitmonster werden. Das klingt abenteuerlich. Der evolutionäre Weg vom Tyrannosaurus rex mit vier Meter Höhe und knapp neun Tonnen Gewicht zum nicht einmal zwei Kilo schweren Haushuhn scheint zu weit. Oder etwa nicht? Alexander Lukeneder vom NHM erklärt, dass einige Dinosaurierarten dem Huhn viel ähnlicher sind, als wir vielleicht glauben würden:

„Wenn man das Skelett eines Huhns neben das eines kleinen Raubsauriers legt, wird man keinen Unterschied feststellen können, wenn man nicht vom Fach ist. So nahe ist der Verwandtschaftsgrad zwischen Vögeln und manchen Dinosauriergruppen. Man kann heute auch eine Schuppe so anregen, dass innerhalb von zwei Tagen eine Feder rauswächst; evolutionär sind Federn aus Schuppen entstanden. Das ist nicht meine Art von Wissenschaft, aber man kann da schon ein bisschen Gott spielen und herumprobieren, was möglich ist.“

Ein Jurassic Park als Minimundus

Teilweise ist das auch schon passiert: Wissenschaftlern aus Chile ist es gelungen, die Beine von Hühnerembryos durch Gliedmaßen zu ersetzen, die denen eines Sauriers gleichen. Und ein Team der Yale-Universität konnte den Schnabel durch eine Schnauze ersetzen, wie sie Dinosaurier gehabt haben. In beiden Fällen wurden die Eier nicht ausgebrütet – auch weil diese Wissenschaftler gar nicht vorhaben, Dinos auszubrüten. Sie wollen lediglich verstehen, wie die Evolution des T. rex zum Nutztier zustande kam.

Jack Horner verfolgt die These, dass in einem Hühnerembryo noch all die genetische Information vorhanden ist, die nötig wäre, um sich in einen Babydino anstatt in ein Küken zu entwickeln. Dass sich anhand der Entwicklung des Embryos die Evolution einer Spezies bis zu einem gewissen Maß nachvollziehen lässt, ist bekannt. Und Jack Horner glaubt, dass man nur einen Weg finden muss, um diese Information freizuschalten. Mit einer kleinen Einschränkung: Der ausgewachsene Dinosaurier hätte die Größe eines Huhns. Der echte Jurassic Park wäre dann eher ein Minimundus – und sehr unrealistisch, sagt Lukeneder:

„Wenn das möglich wäre, wäre es schon passiert. Ich kenne genug Kollegen, die sich dessen bereits angenommen hätten, wenn es realistisch wäre; und ich bin mir sicher, Elon Musk hätte es finanziert. Horner gefällt die Idee, weil er ein großer Dino-Fan ist, aber ich kenne außer ihm niemanden, der sagt, dass man das machen kann – oder machen soll.“

Der Jurassic Park wird aller Voraussicht nach weiterhin nur im Kino stattfinden – selbst wenn die Mammuts und Tasmanischen Tiger zurückkommen sollten.

Ist De-Extinction einfach nur Unsinn?

„Sie werden nicht hören wollen, was ich zu sagen habe“, sagt der Biologe Paul Ehrlich. Warum? Das Zurückholen ausgestorbener Tiere sei ein spannendes Thema, aber es sei auch gefährlicher Unsinn. Der 91-Jährige war sein ganzes Leben lang streitbar, jetzt hört er auch nicht mehr damit auf. In seinem Buch The Population Bomb aus dem Jahr 1968 warnte der Stanford-Professor vor den Folgen einer von ihm prophezeiten Überbevölkerung; in der legendären Tonight Show von Johnny Carson war er zu diesem Thema mehr als zwanzigmal zu Gast. Mittlerweile widmet er sich hauptsächlich dem Artenschutz – und diesem Anliegen stünden wahnwitzige Ideen vom Zurückholen ausgestorbener Tiere höchstens im Weg, findet er:

„Zunächst einmal ist es nicht klar, ob es uns überhaupt irgendwann gelingen wird, eine Simulation eines ausgestorbenen Tieres zu haben, die wirklich gut ist – das echte Erbgut haben wir ja nicht. Aber es könnte gelingen. Trotzdem spricht so gut wie alles dagegen. Nehmen wir die Wandertaube, eine der Spezies, die zurückgebracht werden sollen: Wie wollen Sie eine Million dieser Tiere zum Leben erwecken? So viele brauchen Sie, um die Spezies zu stabilisieren. Wie wollen Sie den Wald in Nordamerika wiederherstellen, der ihr Lebensraum war? Das sind nur einige Indikatoren dafür, was für eine absurde Verschwendung von Geld und Ressourcen das wäre.“

Die destruktive Ader des Menschen

Im frühen 19. Jahrhundert soll es rund drei Milliarden Exemplare der Wandertaube gegeben haben – kein anderer Vogel auf der Erde war zahlreicher. Ihre Schwärme waren so groß, dass sie den Himmel verdunkelten. Dass es möglich wäre, die Wandertaube auszurotten, schien undenkbar. Es dauerte nur hundert Jahre. In dieser Zeitspanne wurde die Wandertaube intensiv gejagt, während sich ihr Lebensraum massiv verringerte.

Die Idee, ausgestorbene Tiere zurückzuholen, riecht für mich nach Dummheit, nach verschwendeten Ressourcen und nach Idioten, die gewillt sind, Geld in bedeutungslose Dinge zu stecken.

Paul Ehrlich, Biologe an der Stanford University

Am 1. September 1914 starb Martha, die Letzte ihrer Art, im Cincinnati Zoo in den USA. Selten zuvor hatte sich die destruktive Ader des Menschen so deutlich gezeigt. Die Wandertaube wurde einzig und allein durch menschliche Hand ausgerottet. Warum sollten wir nicht alles daransetzen, sie zurückzuholen? Paul Ehrlich meint:

„Es ist schon schwierig genug – und wir haben bei weitem nicht genug Ressourcen, um zu schützen, was wir noch haben. Die Idee, in so einer Situation ausgestorbene Tiere zurückzuholen, riecht für mich nach Dummheit, nach verschwendeten Ressourcen und nach Idioten, die gewillt sind, Geld in bedeutungslose Dinge zu stecken. Das ist das Netteste, was ich dazu zu sagen habe. Das größte Problem besteht darin, dass diese Art von Wissenschaft ein klassischer Fall von Moral Hazard wäre: Bestärkt würden jene Idioten, die glauben, dass alles gut wird, und die darauf vertrauen, dass Elon Musk unsere Zivilisation ins Weltall führen wird.“

Hoffnungslosigkeit als Voraussetzung

Die Theorie des Moral Hazard besagt, dass sich Menschen sorglos verhalten, weil sie glauben, dass jemand anderer sie vor einem potenziellen Schaden bewahren wird. Also: Wenn wir Tierarten sowieso zurückholen können, was kümmert es uns dann, wenn sie aussterben? Natürlich ist Paul Ehrlichs Sichtweise eine sehr pessimistische. Denkbar wäre auch der gegenteilige Effekt: Es könnte Menschen für den Artenschutz begeistern – wenn sie sehen, dass es möglich ist, die Uhr zurückzudrehen; wenn sie sehen, dass die Natur in Form wiederbelebter Spezies zurückkehrt. Es könnte den Menschen ein bisschen Hoffnung geben. Genau das will Paul Ehrlich nicht:

„Ich möchte den Menschen keine Hoffnung geben. Ich möchte nicht, dass sie glauben, dass die dümmeren unter den Molekularbiologen uns eine neue Welt bauen und uns retten können.“

Ben Lamm von Colossal sieht das wenig überraschend total anders:

„Es ist nicht meine Aufgabe, unsere Kritiker zu überzeugen, aber ich finde diesen Standpunkt nicht korrekt. Es kostet unglaublich viel Geld, eine Tierart zurückzuholen, und es ist ökonomisch schlicht nicht machbar, jede ausgerottete Spezies zurückzuholen. Wir müssen schützen, was wir haben. Unsere wichtigste Aufgabe ist, mit unserer Arbeit Aufmerksamkeit für die Bedeutung der Biodiversität zu schaffen. Dazu kommt: Wir bringen viel Geld in den Artenschutz. Die meisten Mittel, die wir gesammelt haben, kommen von Tech-Investoren, also von Leuten, die sonst nicht in den Artenschutz investiert hätten. Natürlich, Colossal kann die Biodiversitätskrise nicht stoppen. Aber wir können Werkzeuge entwickeln, die auch dazu beitragen, gefährdete Arten zu schützen.“

De-Extinction: Wer hat recht?

Letzten Endes wollen Paul Ehrlich und Ben Lamm dasselbe: dem Planeten helfen. Dennoch prallen zwei Ideologien aufeinander. Ehrlich glaubt, dass wir uns nicht darauf verlassen dürfen, die Artenvielfalt durch genetische Innovationen zu sichern. Ben Lamm hält es für fahrlässig, weiterhin nur klassischen Artenschutz zu betreiben.

Welcher Ansatz kann sich am Ende durchsetzen? Das wird auch vom Erfolg der Bemühungen der Colossal-Forscher abhängen. Quicklebendige Tasmanische Tiger in freier Wildbahn wären auf jeden Fall ein sehr überzeugendes Argument.

Conclusio

Das Mammut. Der Tasmanische Tiger. Die Wandertaube. Die Liste an ausgestorbenen Tierarten, die bald wieder die Erde bevölkern sollen, wird immer länger. Das wäre, wenn es denn wirklich klappt, ein wissenschaftlicher Triumph. Aber ist es deshalb auch eine gute Idee? Die Proponenten der „De-Extinction“ sind fest davon überzeugt: Sie glauben, dass die Tiere in ihren Ökosystemen fehlen und dass ihre Rückkehr einen positiven Effekt haben wird. Und nicht zuletzt plagt sie auch ein schlechtes Gewissen: Wenn es der Mensch war, der eine Art ausgerottet hat, ist es nicht seine Verantwortung, sie wieder zurückzubringen? Kritiker wiederum halten das für einen Nebenschauplatz: Viel eher würde es doch darum gehen, das Massensterben aufzuhalten, durch das jedes Jahr unzählige Arten aussterben, die niemand plant, zurückzuholen.